2006年05月22日 (月)

去年5/22(日) にエントリーしている「ブログ仲間の訪問」。この日からちょうど1年、またこの仲間たちと会うことになった。前回は梅丘の「橡の家−特別見学会」でだったが、今回は東京駅近くの居酒屋にて。当初は garaikaさん推薦の「ジジババ」という良さげな洋食屋さんを予定していたのだが、貸し切り状態だったもんで、急遽隣の居酒屋に変更(事前予約の電話をちゃんとしておけばよかったという話)。

で、まあ、プチオフの主な内容はいずれこのブログでも告知することになるだろうが、今は秘密。それと「施主ブログ仲間」とタイトルに書いてるけど、集まった4人のうちの半分しか実は施主はいない。残る二人は旧エントリー見ればすぐにわかるけど、施主と建築家の間に立つような立場の人と言えばいいのだろうか? いずれにせよ施主だけで集まるよりは濃いィ〜情報がいろいろ聞ける。というか、こうしてブログというものが一般化して、施主同士でやりとりしたり、オフ会したりということはどこででも行われるようになったんだろうけど、私の施主同期生の強味は何と言っても自分たちが依頼した建築家以外にもこうした建築業界の人と接する機会を持ててることだと思う。

そんな業界こぼれ話の一つとして、竣工後2年で一区切り説というのをここで紹介しておきたい。基本的に家が完成してから1年目、2年目で、それぞれ1年点検、2年点検と家の不具合を建築家や工務店が点検する機会が設けられているのだが、3年目以降も点検するという契約はほとんどの場合、結ばれてないことの方が多いはず(今契約書が手許にないので断定はできないが、うちも確かそうだったと思う)。

で、どうもその2年点検が終わると、ほとんどのケースで施主と建築家は疎遠になって行ってしまうのだそうだ。というか、年賀状のやりとりくらいはあるけど、直接会ってどうこうって話はあまり聞かないらしい。良好な関係のまま最後まで計画をやり遂げた施主・建築家間でも2年点検でフェードアウトというケースが多いそうだ。

そうなってしまう理由は幾つか挙げられるだろうが、実際施主にとっては困ったことや相談事でもない限り、なかなか忙しい建築家に連絡取りづらいというのはあるだろう。それに今書いたように、大抵の建築家は「忙しすぎる」という点で、実は冷静に考えるとそれだけでも声の掛けづらい存在なのである。ちなみに私はといえば、そんな冷静な視点に立つことなく、これまで上京の度に豊田さんに声を掛けて来てしまった。

う〜む、2年既に過ぎてるし、実はこの上ない迷惑野郎だったりして?(汗)

≪ 閉じる

2006年05月21日 (日)

この日は豊田さんと家で一緒に夕食をということで、実家の居間での打合せとなった。

主な打合せ内容は相変わらずの「エアカルテット」問題と、母が希望している追加工事をすべきか否かの話。「エアカルテット」問題はこれから梅雨の時期に去年との比較をしてみないと何とも言えず、その結果待ちということで、もう少し決着までには時間が掛かりそう。ただ、応急処置として、場合によっては扇風機をピアノ下に置いて風を循環させる工夫をしてもいいかもしれないという話にはなった。

追加工事の方は前庭にも水道を回す(倉庫の中には既にある)という工事は行うこととし、その代わり、電気コンセントを外にも付けるという話はなしということになった。

あと、2階のサッシに紫外線防止フィルムを張るのも工事費が高いことと、網ガラスに張るとガラスが割れる例があるということで、現時点では控えることになった。

ただ、この打合せ的な話はほんの数分程度で終わってしまい、残る時間はほとんど両親の旅行自慢話大会。母が言うには前日、母の友人宅を訪ねたときには父はほとんど喋らず半分恥掻かされたとのことなのだが、この日はべらべらとよく喋るもんで、豊田さんなら喋るのねとちょっと呆れて果てていた。

食後は二人でカフェノマドへ。そこで neonさん、それから谷中から千駄木に引っ越された lislenさん+naoさんと会う。neonさんはありがたいことに曙ハウス作品前の席を取っておいてくださった。ノマドは客の座ってるテーブル上の作品をじっくり見るのにはちょっとばかり勇気がいるのである。しかし豊田さん、メールで伝えておいたはずなのに「曙ハウスなくなっちゃったんですか?」なんて言い出すオオボケぶり、、って私も人のこと、まったく言えた立場ではないんですが(^^;)

・・とそれはともかく、neonさんが先に帰られたあと、naoさんと豊田さんがイタリアの同じ大学に留学していたことが判明し、話はめっちゃ遠い世界のローカルな話となって lislenさんと私は「ココはどこ?」の人状態になってたのでありました(^^;)

≪ 閉じる

2006年03月07日 (火)

回数のカウントできなくなった前回の打合せをとりあえず40回?としていたので、今後はもう?を付けずにナンバリングしていくこととする。というわけで第41回。

今回は出張ついでの谷中滞在だったので、事前に豊田さんと会う約束を交わしていたわけでもなく(てか、上京する予定を誰かに知らせる余裕もなかった)、まあ、何となく谷中にいるので電話してみたら、じゃ、夜にでも会いましょうかという話になった。

何しろ実家から一番近くに住んでる建築家(直線距離だと satohshinyaさんの方が近いかもしれないけど)だけにこういうときの話は早い。結局夜10時にデニーズで待ち合わせて深夜2時近くまで喋ってしまった。

一応、打合せ的な話としては依然片の付いてない「エアカルテット」問題が話の主題となった。豊田さんには設備設計をお願いしている長田さんからのメールを一部プリントして持ってきていただいたのだが、まだ結論に至っていないので、このエントリーでのそれについての所感は控えておく。

ただ、一つ笑えたのがそのメールのプリント紙というか、メール上の長田さんの名前。長田さんにはブログで名前を出すことは了承済みなのだが、彼の名字は「おさだ」と読む。ところが、メーラーフォーマットをそのまま出力された印字を見ていると例の疑惑メールが喚起され、「長田」の「おさだ」という字の読みが「ながた」と読めてしまって、つい民主党の「永田」議員を思わずにはいられなくなってしまうのだ(笑)

別にこのブログで永田議員のことをどうこう書くつもりはないが、「情報」というものに対する大きな教訓のようなものを残してくれたことは確かだと思うので、その点において当ブログでも例えば「エアカルテット」に関する記述はそれなりに事実確認は取った上で慎重にエントリーしなければと思っている。私はブログという媒体は必ずしも公正でなければならないとは決して思っていないのだが、たまたま「住宅建築と施主」をテーマとしたこのブログの場合は、そのテーマに対する共有データベースとなることを企図しているものであるため、固有名を明記&リンクする代わりに、それに対するコメントが個人的な所感によるものなのか、二次情報なのか、あるいは噂話なのかといった情報の出所=ソースははっきりさせなければならないと考えている。

ちなみに豊田さんとは今回もまた耐震偽装の問題やら日本のポップスの話やらと話題は方々に飛んだが、まあ、その辺のところは二人の間のヒ・ミ・ツということにしておきたい。ただ、耐震強度偽装問題については永田議員のおかげでだいぶ影が薄くなってきてしまっているので、近々このブログでも初めて真正面から取り上げてみようと思う。

≪ 閉じる

2006年01月20日 (金)

「第33回打合せ」以降、私は豊田さんと2度しか会っていないが(そもそも去年は一泊以上の谷中滞在が2回しかなかったので)、実家の方で幾度かプチ打合せをしていたようなので、正確な打合せ回数がカウントできなくなってしまった。

というわけで、キリの良い数字を取り、おおよそ40回目の打合せである。

まあ、打合せといっても、そんな大袈裟なものではなく、どちらかというと友人とランチで雑談&近況報告でもする感覚に近い。

一応、打合せ的話題としては母から出された追加工事の希望案件について妥当性を検討したのと未修繕箇所の確認。そしてこれまでエントリーせずにいたが「黴の責任」の問題点が必ずしも住人の怠慢に因るものではなく、例のハイテク装置「エアカルテット」に対する認識不足から来ている可能性が高いという話など。この「エアカルテット」についてはエントリーを別にして一度しっかり書きたいと思う。

【母の希望案件:現段階での結論】

・2F 和室サッシに遮光フィルム貼り:網入りガラスを割れやすくするため保留

・タラップへと出るところに網戸:余計に出入りしにくくなるので保留

・玄関脇に散水栓:¥15,000- で追加工事

・玄関脇に防水用コンセント:理由不明により再確認

・玄関上部に防犯用センサー付スポットライト:市販のものの方が安い可能性大

・3F トップライトを開閉式に:約13万+工事費(要検討)

その他の雑談としては、やはりこのご時世、建築関係者と話せばお決まりの話題にもなった。もちろん姉歯氏のやったことに関しては論外というのが第一ではあるものの、心情的に理解できないところがないでもない。仕事をどの線まで受けるべきかという問題については私自身も改めて考えさせられる機会となった。

−初音すまい研究所、くいものや もへい

−11:00〜14:00

−豊田さん、私

≪ 閉じる

2004年12月15日 (水)

去年の5月、豊田さんとの計画が始まった初期段階で家族全員(父・母・妹・私・妻)への宿題となった設計カルテをまとめてアップしてみた。設計カルテとは豊田さんが私の住む大阪に来阪され、最初に行った打合せのときに持参されたアンケート用紙で、冒頭「このカルテは事業・設計をより細かくスムーズにすすめる際に資料となる簡単なアンケートです」と書かれた通りのものである。

もちろんこれに建築家がまるごと左右されることはないだろうが、やはりこれから設計しようとしているこの家には、他ならぬこの家族が住むのだからその面々の輪郭を朧気ながらでも掴んでおくというのは大切なことに違いない(特に豊田さんとは4月に初めてお会いしたばかりだからして)。

実際、このアンケートをやってみて、意外に家族の知らない面を初めて知ったり(例えば父が子象が好きだったこととか)ということもあったし、また自分自身の志向・嗜好を整理するのにもよい機会であった。ただ、もちろんこうしたアンケートの常で、このアンケートの回答に対して、家族全員必ずしも正直にすべてを書き出しているという保証はない。というか、私の目から見てもう少し本音を書かんかい!と思うところもなかったわけではないが、それでも半ばお見合いして初デート後みたいな豊田さんにとっては手掛かりとなる情報もそれなりに集まっていたと思う。

なお、私が今回ブログ上で再構成したアンケート結果は、ある程度こちらで手を加えて編集したものになっている。と言うのもアンケート用紙上で幾つか好きなモノ嫌いなモノを問う設問があり、嫌いなモノまで問うことを面白く思った私が回答事項を追加して、家族皆にその分も書いてもらうようにしていたのだ。だから今回その分を別途追記スペースでリスト化し書き加えることにした。

また、アンケート用紙に「中にはプライバシーに関わる項目もありますので、ご記入できる範囲でお願いします」とあったのと同様、ブログ掲載にあたってもプライバシーを侵害する可能性のある回答の掲載は控えるようにした。ただ、何となくそれぞれ登場人物たちのキャラクターをアイコン的に掴んでもらいたい狙いもあって、家族全員の肖像となるような画像を愛嬌半分載せてしまった。とりあえず現在のそれぞれの姿がダイレクトには伝わらないようなものを選んだつもりだが、何だかイラスト組の方の画像がかえって現在のそれをダイレクトに伝える結果となってしまってるような気もする。

また、私の方からお願いして豊田さんにも書いてもらっていたので(半ば自己紹介代わりになるということで)それも併せてアップさせてもらった。イメージ画像は下足入れのスリットミラーに朧気に映ってるご本人の画像だが、このくらいであればご愛嬌のうちに入るだろう。一番怒りを買いそうなのはたぶん私の妻である(笑)

≪ 閉じる

2004年10月26日 (火)

昨日の矢原さんとの打合せ(※)で大方、光庭造庭自体の説明は聞いていたので、この日は上京中の大まかなスケジュールというよりは天気予報や材料の手配日数なども踏まえた細かい段取りを決めて行く話し合いが行われた。それらについては追記にて。

また、未済/駄目/新規追加工事も再度チェック。収蔵庫扉アンダーカット(※) のエントリーでやむを得なしとしていた収蔵庫右扉のクラッチが甘い点に関しては扉下側の磁石が少し曲がっている点を豊田さんが発見され、向きを変えれば直るかもしれないとのこと。他、1Fトイレの引き戸の締まり具合が真ん中幅木に若干たるみがあって悪い点も判明。それについては阿部建築に指示を出すとのこと。

−谷中M類栖2F和室、光庭

−16:00〜19:00

−豊田さん、矢原さん、父、母、私

□◇

初音すまい研究所@打合せ記録より(記録者:矢原・一部編集了)

■

前庭

・斑入りヤブラン(25〜30株/平米)(120〜170円/株)×45ポット

・普通のヒイラギナンテン3本立ちで1株程度(1200〜1300円/株)×1株

以上を植える事をご了承いただきました(中高木は後日)。

■

光庭

・光庭レベル:光庭の奥をGL+1000mmくらい(現状より+約450mm)想定

・塀:ブロック塀より高くはしない事とします

・支持:コンクリートボンドでブロック塀に取付金物を接着する

・板材:応接室との意匠を合わせる意味でも杉(節あり)とする

以上、ご了承いただきました。

■

スケジュール

10/27(水) 植物発注、ドイトでレンガ、植栽用客土、支持金物、コンクリボンド等購入

10/28(木) 土作業、クラッシャーレンガ到着>敷込、レンガ建込

10/29(金) 三幸木材へ発注、オスモ等の塗料発注、植物到着>植栽?

10/30(土) 土、石の不足量購入

10/31(日)

11/01(月) 塀塗装、組立

11/02(火) 塀組立

11/03(水)

2004年10月25日 (月)

一乗寺(※) に続き、A見邸でも境界塀の相談。こちらは第31回打合せ: 光庭(※) でも書いたように、現在A見邸の方で建てられたブロック塀に板塀を取り付けたいという話。

一乗寺(※) に続き、A見邸でも境界塀の相談。こちらは第31回打合せ: 光庭(※) でも書いたように、現在A見邸の方で建てられたブロック塀に板塀を取り付けたいという話。

まあ、こちらの意図するところはこちらが話さぬうちにA見さんの方から言ってくれた。つまり「うちの塀があまり見栄えよくないから、それを覆っちゃいたいってわけですね!」と。。ある意味単刀直入には言いづらいことだったので、すぐに察して自ら切り出してくれたことは大助かりだったが、しかし、それとは別の予期せぬところで1点、注文を付けられてしまったのである。

それはこの絵の板塀のところをご覧になるとわかりやすいと思うが、豊田さんが想定していた風通しと目隠し機能を持った上部庇についてである。A見さん曰く「うちはお宅さんの家が出来たことで相当の日照権を奪われてしまった。今では10時くらいまでしかまともに日が入らない。だからほんのわずかな日差しでも遮るようなものは避けたい。よってうちが建てたブロックより飛び出るようなものは一切付けないでほしい。それ以下であればブロックが壊れないものであるなら何を付けてもらっても構わない」というような主旨で、つまり塀に近いあたりの土盛りがかなり高くなっていて目隠しにしようと配慮のつもりで取り付けていた庇が不要と言われてしまったのである。もちろんその庇は機能的問題だけでなく、意匠上の要素もあったわけだが。。で、とりあえずその場には母と私と矢原さんしか居なかったため、矢原さんの判断でその条件でこちらも話を呑むことになった。翌日豊田さんはもし自分がその場に居合わせていたら一悶着起きてたかもしれないからかえって居なくてよかったかもしれないと言われたのだが(笑) 豊田さんにとってはうちがどれほど計画初期段階でA見邸の日照の問題に配慮したか理解してもらえてなかったことが殊のほか残念だったようだ。

それはこの絵の板塀のところをご覧になるとわかりやすいと思うが、豊田さんが想定していた風通しと目隠し機能を持った上部庇についてである。A見さん曰く「うちはお宅さんの家が出来たことで相当の日照権を奪われてしまった。今では10時くらいまでしかまともに日が入らない。だからほんのわずかな日差しでも遮るようなものは避けたい。よってうちが建てたブロックより飛び出るようなものは一切付けないでほしい。それ以下であればブロックが壊れないものであるなら何を付けてもらっても構わない」というような主旨で、つまり塀に近いあたりの土盛りがかなり高くなっていて目隠しにしようと配慮のつもりで取り付けていた庇が不要と言われてしまったのである。もちろんその庇は機能的問題だけでなく、意匠上の要素もあったわけだが。。で、とりあえずその場には母と私と矢原さんしか居なかったため、矢原さんの判断でその条件でこちらも話を呑むことになった。翌日豊田さんはもし自分がその場に居合わせていたら一悶着起きてたかもしれないからかえって居なくてよかったかもしれないと言われたのだが(笑) 豊田さんにとってはうちがどれほど計画初期段階でA見邸の日照の問題に配慮したか理解してもらえてなかったことが殊のほか残念だったようだ。

ところでA見邸ではもう一つ話しておかなければならないことがあった。それは数日前に母が洗濯物をバルコニーで干しているときに発見したものなのだが、A見邸の柿の木に直径20cm前後のスズメバチの巣があったのだ。最近、柿の葉が落ちるようになって母は気づいたんだとか。そのことを私のデジカメ画像も交えて話すとA見さんはまったく知らなかったようだが、しかし、それについてはすぐに業者に頼んで一番良い方法を検討してもらいますと即座に対応を約束してくれた。ただ、スズメバチの巣自体が5mくらいの高さのところにあるため、A見邸の庭下からはまったくそれが見えないらしく、翌日、できれば業者に電話する前に確認させてほしいということで、ちょうどうちのバルコニーに干していた傘がA見邸庭に飛んでしまって連絡したついでに我が家を訪問された。谷中に越してきて、我が家に初めて足を踏み入れられたのがA見さんということになるんだろうか。

ところでA見邸ではもう一つ話しておかなければならないことがあった。それは数日前に母が洗濯物をバルコニーで干しているときに発見したものなのだが、A見邸の柿の木に直径20cm前後のスズメバチの巣があったのだ。最近、柿の葉が落ちるようになって母は気づいたんだとか。そのことを私のデジカメ画像も交えて話すとA見さんはまったく知らなかったようだが、しかし、それについてはすぐに業者に頼んで一番良い方法を検討してもらいますと即座に対応を約束してくれた。ただ、スズメバチの巣自体が5mくらいの高さのところにあるため、A見邸の庭下からはまったくそれが見えないらしく、翌日、できれば業者に電話する前に確認させてほしいということで、ちょうどうちのバルコニーに干していた傘がA見邸庭に飛んでしまって連絡したついでに我が家を訪問された。谷中に越してきて、我が家に初めて足を踏み入れられたのがA見さんということになるんだろうか。

≪ 閉じる

第31回打合せ: 光庭(※) でも書いたように、一乗寺の塀を蔦で覆うプランで話は進んでいるので、その了解を得るため一乗寺へ。

もちろん第一目的はその承諾を得ることだが、今回、久々に座敷に上がらせていただき、初めて挨拶に伺ったとき以来の中庭にお目に掛かることできた。一乗寺の中庭は外から見えないのが本当に勿体ないくらい素晴らしくて、出来れば今回また見れないものかな〜とひそかに思っていたのだ。

目的の話はすぐ済んだ。郵便局から帰って来られた住職さんはもう図面を見るまでもなく腰を下ろす間にOKですよの二つ返事で、一応の条件として、塀を傷めないこと、蔦が塀を乗り越えないことを挙げられたが、それらはうちの方でも当然の注意事項として考えていたことだ。で、実際に図面を見ると、あれ? ここにこんなに広い庭作れましたっけ?と塀問題よりも我が家の光庭用敷地の方に関心の的は移ってしまう。いや〜、この図面で見ると妙に立派な庭に見えてしまうんですよ〜などとこちらも冗談交じりに受け答えして、和んだひとときを過ごすことができた。しかし、まあ、豊田さんの光庭の絵見るとみんな立派な庭だと錯覚しますな(笑)

目的の話はすぐ済んだ。郵便局から帰って来られた住職さんはもう図面を見るまでもなく腰を下ろす間にOKですよの二つ返事で、一応の条件として、塀を傷めないこと、蔦が塀を乗り越えないことを挙げられたが、それらはうちの方でも当然の注意事項として考えていたことだ。で、実際に図面を見ると、あれ? ここにこんなに広い庭作れましたっけ?と塀問題よりも我が家の光庭用敷地の方に関心の的は移ってしまう。いや〜、この図面で見ると妙に立派な庭に見えてしまうんですよ〜などとこちらも冗談交じりに受け答えして、和んだひとときを過ごすことができた。しかし、まあ、豊田さんの光庭の絵見るとみんな立派な庭だと錯覚しますな(笑)

話を終えて腰をあげるときに一乗寺の中庭の素晴らしさを母と共に口にすると、ゆっくりご覧になってってくださいと回廊に出るのを薦め、お茶まで出していただけた。矢原さんも一乗寺の中庭は初めてとあって「こんなになってたのか〜」と驚きの表情。30平米は悠にありそうな正方形の苔庭に3つの灯籠、庭石、手水鉢、蛙がバランスよく配され、飛び石伝いにそれらの間を縫うことができる。植栽も高木から低木まで多すぎず少なすぎず手入れが行き届き、無論うちでは真似出来そうもないプロの仕事。豊田さんにも見せたかった。庭だけでなく、堂内も障子、襖、天井、欄間、他様々なところに目を見張る意匠が懲らされている。さすがは1573-91年創建のお寺なだけのことはある。昔はお化け松が植わってたなんて話もあるらしいが。。

話を終えて腰をあげるときに一乗寺の中庭の素晴らしさを母と共に口にすると、ゆっくりご覧になってってくださいと回廊に出るのを薦め、お茶まで出していただけた。矢原さんも一乗寺の中庭は初めてとあって「こんなになってたのか〜」と驚きの表情。30平米は悠にありそうな正方形の苔庭に3つの灯籠、庭石、手水鉢、蛙がバランスよく配され、飛び石伝いにそれらの間を縫うことができる。植栽も高木から低木まで多すぎず少なすぎず手入れが行き届き、無論うちでは真似出来そうもないプロの仕事。豊田さんにも見せたかった。庭だけでなく、堂内も障子、襖、天井、欄間、他様々なところに目を見張る意匠が懲らされている。さすがは1573-91年創建のお寺なだけのことはある。昔はお化け松が植わってたなんて話もあるらしいが。。

それからもう一つ我々の目に留まったのが、平成10年(1998年)に撮影された一乗寺の航空写真。我々は自分たちの土地が更地になってからの状態しか知らなかったが、それ以前の様子をここで(しかも真上から)拝めることになるとは。。飾られていた写真がガラスの額に入って暗いところにあったので、ちゃんと撮れてないが一応デジカメで撮った画像を右にアップしておく。画面の一部コントラストが極端に高められてるところがうちの敷地。血縁関係のない2世帯がその敷地に住んでたという話の通り、非常に見にくいけど家は2軒ある(見にくいので右上に簡単に図示した)。ただ、謎なのは1軒がうちのバルコニースペースのところだけに立地しており(青線三角形)、道路に接する面がないのだ。その住人はどうやってその家を出入りしてたのだろうか。まあ、昔の長屋的住まい方なら他人の家の敷地を通って表に出るなんてことも珍しいことではなかったのかもしれないが。。

それからもう一つ我々の目に留まったのが、平成10年(1998年)に撮影された一乗寺の航空写真。我々は自分たちの土地が更地になってからの状態しか知らなかったが、それ以前の様子をここで(しかも真上から)拝めることになるとは。。飾られていた写真がガラスの額に入って暗いところにあったので、ちゃんと撮れてないが一応デジカメで撮った画像を右にアップしておく。画面の一部コントラストが極端に高められてるところがうちの敷地。血縁関係のない2世帯がその敷地に住んでたという話の通り、非常に見にくいけど家は2軒ある(見にくいので右上に簡単に図示した)。ただ、謎なのは1軒がうちのバルコニースペースのところだけに立地しており(青線三角形)、道路に接する面がないのだ。その住人はどうやってその家を出入りしてたのだろうか。まあ、昔の長屋的住まい方なら他人の家の敷地を通って表に出るなんてことも珍しいことではなかったのかもしれないが。。

帰りしな、一乗寺の住職&奥さんに手招きされ、ここからお宅のタラップが見えるんですよ!と奥廊下の方までも案内された。確かにうちのタラップが屋根の間から見える。ということは、タラップからこの場所も見えるのか?と一瞬思ったが、見えているのがタラップの上層部だけなのでそこによじ登らなければこちらは見えないだろう。ちなみにその奥廊下のうちが見えるところには坪庭というのにぴったりなサイズの小庭があり、割と午後の陽が建物の反射でしっかり落ちてきて、光庭考(※) で書いた「光庭」の意味が字義通り使える、光と風の抜ける場所なのだろうなと思った。

帰りしな、一乗寺の住職&奥さんに手招きされ、ここからお宅のタラップが見えるんですよ!と奥廊下の方までも案内された。確かにうちのタラップが屋根の間から見える。ということは、タラップからこの場所も見えるのか?と一瞬思ったが、見えているのがタラップの上層部だけなのでそこによじ登らなければこちらは見えないだろう。ちなみにその奥廊下のうちが見えるところには坪庭というのにぴったりなサイズの小庭があり、割と午後の陽が建物の反射でしっかり落ちてきて、光庭考(※) で書いた「光庭」の意味が字義通り使える、光と風の抜ける場所なのだろうなと思った。

≪ 閉じる

光庭の庭造りを第一目的とした上京。滞在は1週間強と幾分大目に取ったものの、天候の問題に加え、大概こうした素人作業では段取り通りスムーズに運ぶことが少なく、おそらくは日数に追われる結果になるんじゃないかと思う。というわけで到着当日も、豊田さんの都合はつかなかったものの、塀際の造作で事前に承諾を得ておいた方がよさそうな近隣二軒の挨拶回りを矢原さん、母、私の3人で済ませた(そのときの様子は別稿にて)。

また矢原さんとは未済/駄目/新規追加工事の確認と前庭&光庭の造作方法について説明を受けたり軽く打合せ(追記にて)。ただ、豊田さん不在のため、私の滞在中のスケジュールについて綿密には話せず、それはまた明日ということになった。

−谷中M類栖2F和室、一乗寺、A見邸

−15:30〜18:30

−矢原さん、母、私

□◇

矢原ノートより(一部編集済み)

■

問題点とその確認

・バルコニーのウッドデッキが塗膜面とくっついていしまっている。

・入口脇:工事用水栓のこり。

・門型庇脇のTV線?は現状のままとする。

・駐車場の伸縮目地の養生紙は後日、山本氏が処理しに来るとの事。

・階段の染み。

・トイレ奥倉庫カギが見当たらない。

・収蔵庫のカギが足りない。

・収蔵庫のマグネットラッチが弱い。

■一乗寺さん条件

・塀が傷まないようにすること

・蔦が塀を越えてこないようにすること

■A見さん条件

・ブロック塀より高くしては駄目。それより下ならOK。

↑よってデザイン変更の必要。手順確認。石手配。

2004年09月28日 (火)

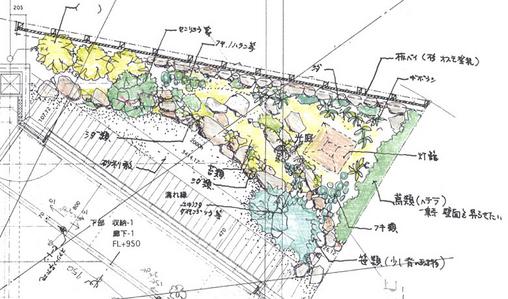

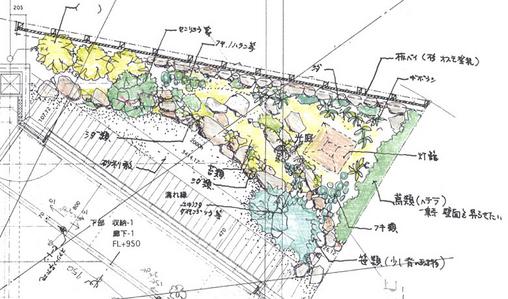

光庭についてはこれまでも「光庭考」という形で幾度か自分自身の考え方や豊田さんとのメールのやりとりで考えられたことなどをブログ上でエントリーしてきたが、今回の打合せで豊田さんが描いた具体的な光庭イメージのスケッチを見せられ、「何とここまでやろうとしてられたのか〜、さすがは坪庭開拓団の団長さん!」と改めて思わずにはいられなくなってしまった。というか、こんだけの仕事して「基本的に植栽整備作業は団員による無償作業を理念として」いいのだろうか?という感じ(^^;) まあ、それはともかくまずはその具体案平面図を以下に(クリックで拡大可)。

正直言って私はここまでしっかりしたものは考えていなかった。

第31回打合せの打合せ記録(※) で「石垣で土留めをして、奥を少し高くする」とあるが、濡れ縁降りてまずは砂利敷、そして石で土留めして2段目は苔をメインに小植物を石のまわりに絡ませ、3段目に灯籠といった階段状の3段構成。こうした高低差を段階的に設けることでピアノ室からも灯籠が見えるようにした上で、もう一つの狙いはこの元々小さな空間をさらに浅く見せてしまうこと。そうすることで借景となるA見邸の樹木がぐんとこちらに引き寄せられ、云わばうちの庭と連続してるように見えてくる。

ただ、とはいえ、盛り土が高くなるとそれはこちらにはよくてもA見邸側からはそこに立たれれば塀越しに覗かれるという決して気分のよいものではなくなってしまう。そこで現在のブロック塀を覆う形で右図のような板塀を付けてやるというわけだ。塗装は一乗寺側室内壁面と同じオスモカラー。材も同じく杉板でよいのでは?とのこと。そして実際に張る板自体は背後のブロック塀と高さは揃えるがその上に簡易な庇みたいなものを幾本かの小柱の上に渡して載せる。その分の高さによって感覚的に覗かれてる意識は和らげられ、且つ軒下に隙間ができるので風通しを遮られたという印象も薄れる。この覆い塀の作成は発注でも自前制作でもいいけどと言われていたけど、出来ることなら DIY で行きたい(まあ、問題は私の時間だね)。

ただ、とはいえ、盛り土が高くなるとそれはこちらにはよくてもA見邸側からはそこに立たれれば塀越しに覗かれるという決して気分のよいものではなくなってしまう。そこで現在のブロック塀を覆う形で右図のような板塀を付けてやるというわけだ。塗装は一乗寺側室内壁面と同じオスモカラー。材も同じく杉板でよいのでは?とのこと。そして実際に張る板自体は背後のブロック塀と高さは揃えるがその上に簡易な庇みたいなものを幾本かの小柱の上に渡して載せる。その分の高さによって感覚的に覗かれてる意識は和らげられ、且つ軒下に隙間ができるので風通しを遮られたという印象も薄れる。この覆い塀の作成は発注でも自前制作でもいいけどと言われていたけど、出来ることなら DIY で行きたい(まあ、問題は私の時間だね)。

植栽は2つの点で面白いアイデアが出ている。私個人は漠然と灯籠の背後に少し丈のある樹木をなんて考えていたが、豊田さんはどちらかというと逆で、向かって右手一番手前に少し背のある笹類、そして左手端の狭くなったところに背後の塀が見えなくなるくらいの大きな植物を茂らせ、石垣2段目3段目灯籠回りの中央部をシダやフキ、ギボウシ等の小さな陰性植物たちで賑わせる考え方なのだ。そしてこの考え方が先のA見邸を如何様に借景とするかを基軸としたものであることはすぐに理解できたので、当然私の漠然とした考えなどはあっさりすっ飛んだ。

それともう一つの面白いアイデアが一乗寺側壁面をヘデラ等の蔦類で覆うという考えである。私個人は一乗寺の4mある壁をそれほど鬱陶しくは思っていないが、設計者として日常生活を営む者の視点に立ったときにはそれを遠ざけたいと思うものなのかもしれない。4mもあるだけにそこをヘデラが這うという絵も私には好ましく思え、即座に了解した。自邸を実験台としてタンポポ・ハウスを建てた藤森照信氏が本当にやりたいのは新宿副都心の都庁ツインビルを天辺まで蔦で這わせ、緑ですっぽり包むことだそうだが、そうした野蛮さには基本的に心が疼く私なのである。

それともう一つの面白いアイデアが一乗寺側壁面をヘデラ等の蔦類で覆うという考えである。私個人は一乗寺の4mある壁をそれほど鬱陶しくは思っていないが、設計者として日常生活を営む者の視点に立ったときにはそれを遠ざけたいと思うものなのかもしれない。4mもあるだけにそこをヘデラが這うという絵も私には好ましく思え、即座に了解した。自邸を実験台としてタンポポ・ハウスを建てた藤森照信氏が本当にやりたいのは新宿副都心の都庁ツインビルを天辺まで蔦で這わせ、緑ですっぽり包むことだそうだが、そうした野蛮さには基本的に心が疼く私なのである。

ちなみに豊田さんが候補にあげてるヘデラってのはどちらかというと西洋系の植物で、それと灯籠や苔が組み合わさると奇妙な和洋混在状態になっていく可能性がある。でも、もともと1F室内も屏風『壁畫に集ふ』の主題も皆和洋混在。だから構いませんよね?と豊田さんは冗談めかして言われていたが、無論その方が歓迎である。

しかし、豊田さんの平面スケッチ見てるとなんだかとっても大きな立派な庭のように見えてきちゃうんだよね。実際にはホント坪庭というのがぴったりな程度の小庭なんですが、、一応、再度ここで上から見下ろして撮影した画像を左に掲載しておこう。

しかし、豊田さんの平面スケッチ見てるとなんだかとっても大きな立派な庭のように見えてきちゃうんだよね。実際にはホント坪庭というのがぴったりな程度の小庭なんですが、、一応、再度ここで上から見下ろして撮影した画像を左に掲載しておこう。

それとそうそう、「光庭考(※)」のエントリー最後で書いていた「なぜに豊田さんが<光庭>という言葉を使ったか」だが、特に深い企図があってのことではなかったようで、ただ、坪庭っていうと家の中にある庭のイメージだし、裏庭って言ってしまうとちょっと寂しいし、、ということで、光が落ちてくる庭ということでの<光庭>だったそうだ。

それと最後に今回アップしてるスケッチ画像だが、色の付いてる方の立面イメージ図については豊田さんが繰り返し「これは雑にスケッチしただけですので」と言われていたことを補足しておく。

≪ 閉じる

一乗寺(※) に続き、A見邸でも境界塀の相談。こちらは第31回打合せ: 光庭(※) でも書いたように、現在A見邸の方で建てられたブロック塀に板塀を取り付けたいという話。

一乗寺(※) に続き、A見邸でも境界塀の相談。こちらは第31回打合せ: 光庭(※) でも書いたように、現在A見邸の方で建てられたブロック塀に板塀を取り付けたいという話。 それはこの絵の板塀のところをご覧になるとわかりやすいと思うが、豊田さんが想定していた風通しと目隠し機能を持った上部庇についてである。A見さん曰く「うちはお宅さんの家が出来たことで相当の日照権を奪われてしまった。今では10時くらいまでしかまともに日が入らない。だからほんのわずかな日差しでも遮るようなものは避けたい。よってうちが建てたブロックより飛び出るようなものは一切付けないでほしい。それ以下であればブロックが壊れないものであるなら何を付けてもらっても構わない」というような主旨で、つまり塀に近いあたりの土盛りがかなり高くなっていて目隠しにしようと配慮のつもりで取り付けていた庇が不要と言われてしまったのである。もちろんその庇は機能的問題だけでなく、意匠上の要素もあったわけだが。。で、とりあえずその場には母と私と矢原さんしか居なかったため、矢原さんの判断でその条件でこちらも話を呑むことになった。翌日豊田さんはもし自分がその場に居合わせていたら一悶着起きてたかもしれないからかえって居なくてよかったかもしれないと言われたのだが(笑) 豊田さんにとってはうちがどれほど計画初期段階でA見邸の日照の問題に配慮したか理解してもらえてなかったことが殊のほか残念だったようだ。

それはこの絵の板塀のところをご覧になるとわかりやすいと思うが、豊田さんが想定していた風通しと目隠し機能を持った上部庇についてである。A見さん曰く「うちはお宅さんの家が出来たことで相当の日照権を奪われてしまった。今では10時くらいまでしかまともに日が入らない。だからほんのわずかな日差しでも遮るようなものは避けたい。よってうちが建てたブロックより飛び出るようなものは一切付けないでほしい。それ以下であればブロックが壊れないものであるなら何を付けてもらっても構わない」というような主旨で、つまり塀に近いあたりの土盛りがかなり高くなっていて目隠しにしようと配慮のつもりで取り付けていた庇が不要と言われてしまったのである。もちろんその庇は機能的問題だけでなく、意匠上の要素もあったわけだが。。で、とりあえずその場には母と私と矢原さんしか居なかったため、矢原さんの判断でその条件でこちらも話を呑むことになった。翌日豊田さんはもし自分がその場に居合わせていたら一悶着起きてたかもしれないからかえって居なくてよかったかもしれないと言われたのだが(笑) 豊田さんにとってはうちがどれほど計画初期段階でA見邸の日照の問題に配慮したか理解してもらえてなかったことが殊のほか残念だったようだ。 目的の話はすぐ済んだ。郵便局から帰って来られた住職さんはもう図面を見るまでもなく腰を下ろす間にOKですよの二つ返事で、一応の条件として、塀を傷めないこと、蔦が塀を乗り越えないことを挙げられたが、それらはうちの方でも当然の注意事項として考えていたことだ。で、実際に図面を見ると、あれ? ここにこんなに広い庭作れましたっけ?と塀問題よりも我が家の光庭用敷地の方に関心の的は移ってしまう。いや〜、この図面で見ると妙に立派な庭に見えてしまうんですよ〜などとこちらも冗談交じりに受け答えして、和んだひとときを過ごすことができた。しかし、まあ、豊田さんの光庭の絵見るとみんな立派な庭だと錯覚しますな(笑)

目的の話はすぐ済んだ。郵便局から帰って来られた住職さんはもう図面を見るまでもなく腰を下ろす間にOKですよの二つ返事で、一応の条件として、塀を傷めないこと、蔦が塀を乗り越えないことを挙げられたが、それらはうちの方でも当然の注意事項として考えていたことだ。で、実際に図面を見ると、あれ? ここにこんなに広い庭作れましたっけ?と塀問題よりも我が家の光庭用敷地の方に関心の的は移ってしまう。いや〜、この図面で見ると妙に立派な庭に見えてしまうんですよ〜などとこちらも冗談交じりに受け答えして、和んだひとときを過ごすことができた。しかし、まあ、豊田さんの光庭の絵見るとみんな立派な庭だと錯覚しますな(笑) 話を終えて腰をあげるときに一乗寺の中庭の素晴らしさを母と共に口にすると、ゆっくりご覧になってってくださいと回廊に出るのを薦め、お茶まで出していただけた。矢原さんも一乗寺の中庭は初めてとあって「こんなになってたのか〜」と驚きの表情。30平米は悠にありそうな正方形の苔庭に3つの灯籠、庭石、手水鉢、蛙がバランスよく配され、飛び石伝いにそれらの間を縫うことができる。植栽も高木から低木まで多すぎず少なすぎず手入れが行き届き、無論うちでは真似出来そうもないプロの仕事。豊田さんにも見せたかった。庭だけでなく、堂内も障子、襖、天井、欄間、他様々なところに目を見張る意匠が懲らされている。さすがは1573-91年創建のお寺なだけのことはある。昔はお化け松が植わってたなんて話もあるらしいが。。

話を終えて腰をあげるときに一乗寺の中庭の素晴らしさを母と共に口にすると、ゆっくりご覧になってってくださいと回廊に出るのを薦め、お茶まで出していただけた。矢原さんも一乗寺の中庭は初めてとあって「こんなになってたのか〜」と驚きの表情。30平米は悠にありそうな正方形の苔庭に3つの灯籠、庭石、手水鉢、蛙がバランスよく配され、飛び石伝いにそれらの間を縫うことができる。植栽も高木から低木まで多すぎず少なすぎず手入れが行き届き、無論うちでは真似出来そうもないプロの仕事。豊田さんにも見せたかった。庭だけでなく、堂内も障子、襖、天井、欄間、他様々なところに目を見張る意匠が懲らされている。さすがは1573-91年創建のお寺なだけのことはある。昔はお化け松が植わってたなんて話もあるらしいが。。

帰りしな、一乗寺の住職&奥さんに手招きされ、ここからお宅のタラップが見えるんですよ!と奥廊下の方までも案内された。確かにうちのタラップが屋根の間から見える。ということは、タラップからこの場所も見えるのか?と一瞬思ったが、見えているのがタラップの上層部だけなのでそこによじ登らなければこちらは見えないだろう。ちなみにその奥廊下のうちが見えるところには坪庭というのにぴったりなサイズの小庭があり、割と午後の陽が建物の反射でしっかり落ちてきて、光庭考

帰りしな、一乗寺の住職&奥さんに手招きされ、ここからお宅のタラップが見えるんですよ!と奥廊下の方までも案内された。確かにうちのタラップが屋根の間から見える。ということは、タラップからこの場所も見えるのか?と一瞬思ったが、見えているのがタラップの上層部だけなのでそこによじ登らなければこちらは見えないだろう。ちなみにその奥廊下のうちが見えるところには坪庭というのにぴったりなサイズの小庭があり、割と午後の陽が建物の反射でしっかり落ちてきて、光庭考