2008年09月30日 (火)

アクセス検索ワード2008.09

2008年7月13日 11:25, 東京/谷中M類栖/光庭, Ricoh GR Digital/28mm

今月代わり映えしたところがあるのは「インテリア」のみ。しかし、そのキーワードだけでこのブログが高ランクに付けるとは思えず、何のキーワードと検索フレーズで絡んだのか確認すると、先月ランクインしていた「床の間」とのセットだった。

2006年12月24日 (日)

2f/居間/床の間

前エントリーでは mitsubakoさんのブログから「日本人の居住空間から床の間が消えていったのも、おもしろさが失せたからだろう」というアランさんの言葉を引用した。このエントリーではもう少しその床の間について、うちを実例にして考えてみたい。

まずうちの場合、前任建築家との計画初期段階から、すでに床の間は図面上に書き記されている。これにはおそらく三鷹金猊居から持ち込んだ行器(ほかい)・鏡等の古道具を置くスペースとして床の間を活用するのが妥当だという判断が、三鷹金猊居時代の住まい方に倣って我々(施主側)のうちにあったものと思われる。そして床の間の導入はその後、特に大きな疑問を持たれることもなくそのまま採用されることになった。

2006年12月17日 (日)

いろはに木工所: お茶の間家具展

芸工展マップで一つ場所を読み違えてしまったのが「いろはに木工所」だった。パッと見ると★マークがへび道沿いに表示されているので、ついそのつもりで探してしまったのだが、よく見ると「いろはに木工所」と書かれた枠から細くて短い線が伸びていて、それがへび道から一本外れた通りを指していた。なので、別の企画に向かおうとして出くわしたときには、自身のマップ読み違いに気づいてなかったもんで、へび道さえ迷う自分はまだまだ谷中モグリやな〜とプチ落胆したものである。

ただ、その「いろはに木工所」自体も谷中に根付いてまだ日は割と浅い。オープンしたのが2005年春ということなので、うちよりも半年後輩ということになる。とは言っても2004年の芸工展参加をきっかけにこの地で独立開業を考えられたというのだから、今年芸工展初参加のうちとは比較にならないくらい町には溶け込んでいそうである。

2006年07月15日 (土)

行器と附子(ホカイとブス)

3連休の初日、旅欲求不満気味の妻と近江八幡に日帰りで行ってきたのだが(詳しくはLBGO「近江八幡日帰りの旅・その1」参照)、そこで思わぬものと巡り会った。

古くから三鷹の実家にあったもので、谷中にも持ち込みはしたものの、1階で行き場もなく水屋箪笥の上に置かれた「行器(ホカイ)」である。それとほぼそっくりなものが2器、近江八幡の歴史民俗博物館に展示されていたのだ。

2006年06月12日 (月)

フランクフルト空港

ドイツワールドカップ2006 開催を記念して、去年の中欧旅行でトランジットのために立ち寄ったフランクフルト空港での数コマを軽く紹介してみたい。

まず最初は空港内通路スペースにずらっと設置されたベンチというか寝椅子。

上の写真を見てもわかるように、これがかなりクールなデザインしてて、つい日本とは違うな〜と思いたくなってしまうのだ。機上ではずっと足が下に下がってて、半ば血行障害のような状態になっているので、足を前に突き出せる椅子というところが嬉しい。私も乗り換えを待つ間、しばしこんな感じで足をだらんと伸ばしていた(笑)

2006年02月10日 (金)

暖簾の力

先月、カメラ購入直後にウィルス性結膜炎に掛かってカメラのファインダーが覗けなくなるという間抜けな出来事があった。眼科医からは感染の可能性もあるので、なるべく家族に近づくな!タオル等同じモノは一切使うな!と厳しく言いつけられ、ちょっとした家庭内隔離状態になっていた。

先月、カメラ購入直後にウィルス性結膜炎に掛かってカメラのファインダーが覗けなくなるという間抜けな出来事があった。眼科医からは感染の可能性もあるので、なるべく家族に近づくな!タオル等同じモノは一切使うな!と厳しく言いつけられ、ちょっとした家庭内隔離状態になっていた。

そんな最中、私たち夫婦は思わぬものの威力を実感することとなる。

それは私が2000年10月に京都のトレゾーアーツという雑貨ギャラリーで「おらないがみ」という展示をしたとき、妻がギャラリーの入り口用にと作ってくれた暖簾である。

展示が終わってからは、自分たちの住むマンションの廊下からリビングへの扉の手前側にずっと掛けていたのだが、そこを通り抜ける度に必ず顔が生地に当たるのである。つまりは暖簾もタオル等の共有物の一つに入って来るでは?ということで取り外さねばならなくなってしまったのである。

その外した場合と掛けてる場合の様子が右上の2枚の写真。写真ではおそらく大した差は感じられないだろうが、我々にとってはそこに暖簾があるのとないのではもう全く世界が違った。というか、外すともうそこは自分たちの家ではない!って言いたくなるくらいの違和感を覚えてしまったのである。そして、その違和感は結膜炎が完治するまでの約一週間、拭えぬままだった。1ヶ月だったらさすがに慣れてたかもしれんが。。

高が布切れ一枚。それも薄くて向こうが透き通しで見えるくらいのもんなんだが、その存在感や絶大である。我が家ではその扉を開けっ放しにしてる時間の方が圧倒的に長いので、扉以上に部屋の輪郭としての仕切りとしての機能を果たしていたのだろう。

2005年05月21日 (土)

カーテンとブラインド

以前から懸案事項であった1F光庭前の舞台式階段通路サッシにサンゲツのカーテン(Aria)が取り付けられました。実はこれまで前からあった丈足らずのブルーのカーテンが取り付けられていたのですが、さすがにここばかりはギャラリーの一面としても目に入ってくる場所なので、色のこともしっかり考え、生地の質も高い物に奮発してしまいました。しかし、ブラインドに関してはまずはカーテンを付けてみてそれから考えましょうという話になってたのに既に付いてる(汗)

母の話では工事の人が勝手に付けちゃったという話なんですが、まあ、その辺は話半分にしか受け止めてません。昔のピアノ室などもすべての窓にブラインドが取り付けられていたし、増築した部屋もブラインドだった。つまり、好きなんだろうな〜と。。

2005年05月20日 (金)

母のグランドピアノ

三鷹金猊居時代、私の母はピアノ教室を自宅で開いていた。

一応、谷中の家でもいつそうした教室をやってもいいようにということで、1Fはギャラリーとしての機能と同時に防音にも気を遣った設計にしてはあるのだが、まあ、現在の生活状況を見ている限りではそんな日はやって来ないかもしれないな〜という予想の方が強く働いてしまう(汗)

と、それはともかく今回、フォトグラファーの清真美さんが「新釈肖像写真」で母のグランドピアノを背景に写真を撮ることになったおかげで、私も滅多に見たことのなかったピアノのフタを開けた状態を目にする機会を得ることができた。どうもカバーの掛けられたものってなかなかその真の姿をお目に掛かれないもののような気がしてしまうのは、おそらく私の実家の何でもカバーしておきたがる体質に負うところが大きいように思う。その反動か私自身は本でも何でも自分の範疇にあるものは剥き出しで使いたがる傾向が強いのだ。何だかもうカバーが掛かってるだけで、それは使っちゃいけないもののような強迫観念を植え付けられているのである。だからちゃんとモノを使うためにもカバーはなるべく掛けないようにしている。

2005年01月19日 (水)

炬燵は毎年掃除しよう!

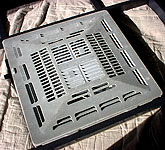

埃まみれの状態 |

掃除後 |

パンチングガード取付後 |

我が大阪宅のこたつが突如故障。

事の詳細は妻のブログに委ねるが、まあ、とにかくその原因は上の写真で見ても分かるようにヒーターユニット部に10年分くらいの埃が溜まりこびり付いていたというワケ。

ヒーターユニット部の薄くなったコタツが出回るようになって、こたつの中がスッキリしたのはいいけど、こたつの原理自体は変わってないわけで、むしろそれが隠蔽された分、埃詰まりなどによる故障は増えたんじゃないだろうか? 昔のタイプのこたつなら汚れてるなってすぐ気づくけど、パンチングガードで覆い隠されてるだけにそれに気づかず、うちのようにほったらかしの家は結構多いはずだ。たまたまうちの場合は単にこたつが点かなくなるというこたつのストライキで済んだよかったけど、場合によっては塵が焼けて火事っていうことだって考えられないことはない。我が家は夏場もこたつをリビングのテーブルとして利用しているので、今後はこたつ布団を掛ける時期には必ずパンチングガードを開けて掃除しようと固く誓ったのであった。